Appendice: Albany, NY

Empire State Plaza – Wallace Harrison, 1965-76

La legenda narra che una principessa venne ad Albany sul finire degli anni Cinquanta per una visita al allora governatore e questi, conducendola dal Campidoglio Statale alla sua residenza, si vergognò profondamente per i miseri quartieri che si trovarono ad attraversare tanto che, pochi mesi dopo, incaricò i suoi architetti di radere al suolo tutto per edificare qualcosa di straordinario. Ora non si sa bene se questo corrisponda a verità, pare che la principessa in questione fosse Juliana d’Olanda, ciò che è certo è che il governatore era Nelson Rockefeller e che per sua volontà fu costruita l’incredibile Empire State Plaza.

Le capitali degli stati americani sono spesso città minori e lo stato di New York non fa certo eccezione, anzi Albany è un luogo piuttosto squallido a oltre 200 chilometri a nord di Manhattan, in quello che viene definito genericamente Upstate e che va praticamente dal Bronx al Canada. Anche Nelson Rockefeller la pensava così e decise allora di far qualcosa ma se porti quel nome non ti accontenterai certo di un progetto normale. Nipote del mitico John Davison che nell’Ottocento aveva fondato la Standard Oil divenendo uno degli uomini più ricchi della storia, Nelson si dedicò ben presto all’edilizia già quando, appena ventitreenne, seguì la costruzione del Rockefeller Center con cui, di fatto, ridisegnò il cuore di Midtown. Negli anni successivi si occupò poi del Lincoln Center e del Palazzo delle Nazioni Unite e quindi si candidò alla carica di governatore dello stato: vincerà a mani basse e poi vincerà di nuovo e rivincerà ancora altre due volte. Risultato? Governerà per quattordici anni e quando smise non lo fece certo per una sconfitta ma solo -si fa per dire- per essere promosso alla carica di Vicepresidente degli Stati Uniti. Piccola nota a margine, mentre faceva tutto questo trovò anche il tempo per investire un po’ in Italia e così nel 1957 decise di portare nel nostro paese il concetto di supermercato, lo farà assieme a dei soci italiani, uno in particolare che si chiamava Giorgio Caprotti colui che di lì a poco acquisterà tutte le quote della Supermarkets Italiani trasformandola in Esselunga.

Tornando ad Albany è interessante notare come Rockefeller in tutte le sue ambiziose imprese immobiliari si fosse affidato sempre allo stesso architetto, forse poco noto al grande pubblico ma che, di fatto, firmò alcuni degli edifici più conosciuti al mondo e cioè quel Wallace Harrison che, giovanissimo, si impose come coordinatore di tutti i progettisti del titanico Rockefeller Center e che grazie a questo successo disegnerà poi la splendida Metropolitan Opera House, l’Esposizione Universale “The World of Tomorrow”, l’aeroporto La Guardia e il Palazzo di Vetro dell’ONU. Insomma le vite dei due saranno indissolubilmente legate un po’ come quelle degli imperatori romani e dei loro architetti e in effetti ciò che Rockefeller immaginò per Albany assomiglia molto ai colossali Fori che si costruivano a Roma per volontà dei Cesari.

Wallace Harrison è quindi esattamente agli antipodi dei vari Rudolph, Kahn e Venturi ma proprio per questo non meno affascinante e senz’altro indispensabile per comprendere la straordinaria epopea dell’architettura americana nel dopoguerra.

L’Empire State Plaza sta lì a dimostrarcelo. Prendete il plastico di Mies van der Rohe per il campus dell’IIT, quello in cui una piastra modernista sembra calare sopra la periferia di Chicago, mischiatelo con i suggestivi edifici di Brasilia e rendete il tutto ipertrofico: ecco avrete davanti ai vostri occhi la nuova Albany del governatore Rockefeller. Ciò che Harrison crea è infatti un’enorme stilobate alto sei piani che si estende per oltre 40 ettari al cui interno sono ospitati parcheggi e gallerie commerciali, un edificio spropositato che in realtà è “solo” la base della piazza. Al di sopra infatti si innalzano una dozzina di edifici per lo più governativi tra cui il più imponente è una torre di 180 metri ma ci sono anche un auditorium a forma di uovo – chiamato appunto The Egg- e altri che ospitano, ogni giorno, un totale di 11.000 dipendenti statali.

Una distesa immensa che ricorda da vicino il National Mall di Washington – lo ricorderete tutti, gremito mentre il reverendo Martin Luther King Jr. pronuncia il suo memorabile “I Have A Dream” di fronte al Lincoln Memorial- e proprio come nella capitale chiusa, dalla parte opposta rispetto al Campidoglio ottocentesco, da un edificio simile: il Cultural Education Center. Nella prima proposta di Harrison in realtà il suo posto sarebbe dovuto essere occupato da un imponente arco non così diverso dal Gateway di Saarinen a St. Louis (a sua volta ispirato a quello di Adalberto Libera per l’E42 di Roma una ventina di anni prima) ma poi si comprese che uno spazio tanto smisurato necessitava di un fondale costruito non di una struttura aperta come quella di un arco e così il progetto fu modificato.

Non si può nascondere che questo progetto “quello che più modificò il paesaggio dello stato dai tempi dell’apertura del Erie Canal” sia stato uno dei più controversi del Novecento americano. Un costo faraonico, quasi due miliardi di dollari, un monumento che non era altro che la celebrazione personale di Rockefeller, uno stile modernista in un’epoca in cui quest’utopia era già tramontata eppure, malgrado ciò, questo luogo ha ancora oggi un fascino innegabile. Certo Wallace Harrison non sarà la stella più luminosa del firmamento architettonico, non avrà impresso alla disciplina un cambiamento rivoluzionario, ma si tratta oggettivamente di un grandissimo architetto capace comunque nella sua carriera di portare avanti imprese complesse coordinando team i che in alcuni casi annoveravano tra gli altri Le Corbusier, Lucio Costa e Oscar Niemeyer, non proprio gli ultimi arrivati. Se Albany oggi ha un posto nella storia d’America è senz’altro merito di questo luogo, l’incredibile monumento che Wallace Harrison dedicò a Nelson Rockefeller.

***

Dodicesimo Giorno: Bryn Mawr, PA

Erdman Hall Dormitories – Louis Kahn, 1960-65

Quando Louis Kahn viene ispirato da Frank Lloyd Wright. Basterebbe questo sottotitolo per evidenziarne l’importanza e raccontarci come un simile rapporto possa sostanzialmente descrivere l’intera vicenda architettonica del Novecento Americano. In altre parole l’epilogo ideale del nostro viaggio.

Ci troviamo non lontano da Philadelphia, nei verdissimi suburbs fatti di case tutt’altro che anonime e indubbiamente borghesi. Dopo diversi chilometri arriviamo ai piedi di una collinetta erbosa sormontata da questo edificio. Si tratta di un collegio femminile ma -ancora una volta- potrebbe sembrare piuttosto un antico maniero, anzi, a un primo distratto sguardo si direbbe un monumento neogotico, come in tanti altri college del paese. Nulla di tutto ciò in realtà, gli Erdman Hall Dormitories sono al contrario un’architettura dichiaratamente moderna ma che nasce dalla storia.

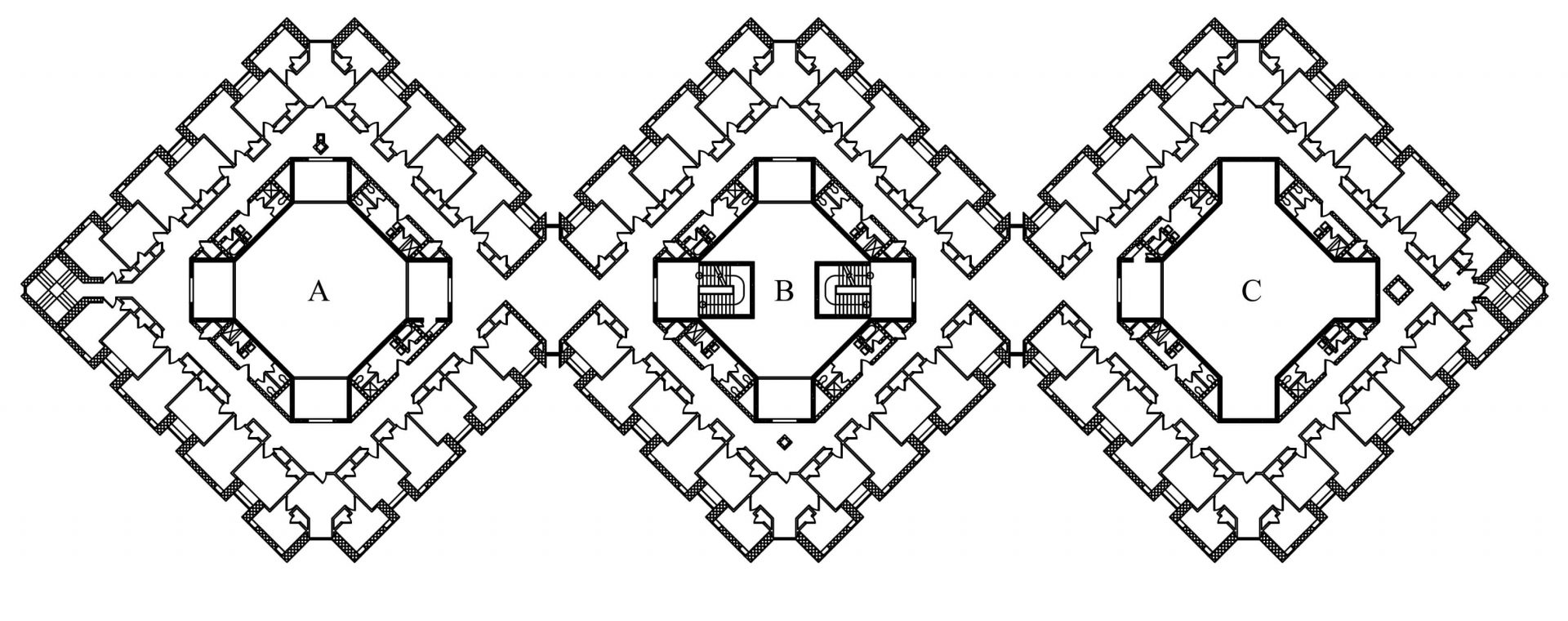

Osservato in pianta, con tre corpi quadrangolari ruotati e collegati attraverso i vertici, appare sorprendentemente banale ma ciò che abbiamo di fronte è in realtà un’edificio ben più complesso: Kahn attraverso questi angoli “drammatizza” l’architettura e -come sua abitudine- vi colloca gli ingressi per poi scavare e modellare le superfici trasformandole in una sorta di modanatura che ne trasfigura la semplicità.

Lo schema distributivo di ciascuno dei tre blocchi invece non è altro che la reiterazione della pianta dell’Unity Temple, il capolavoro che Frank Lloyd Wright plasmò per Oak Park a Chicago. Un vasto spazio centrale attorno al quale, con un schema cruciforme, vengono disposti gli altri ambienti che, stavolta, sono le camere delle studentesse. Kahn prende dunque spunto da Wright ma poi torna indietro sino alle architetture del medioevo, immaginando uno spazio vuoto, a tutt’altezza, destinato alla funzione di “piazza” per la comunità studentesca attorno al quale, nei possenti muri che lo delimitano, incastona le camere quasi fossero le celle di un’abbazia. Fu il risultato di un processo travagliato portato avanti con grande difficoltà insieme ad Anne Tyng proprio nei mesi in cui la relazione tra i due stava naufragando. Kahn aveva infatti conosciuto proprio in quel periodo Harriet Pattison. Un particolare storiografico non così marginale oggi, visto che, proprio dalla relazione con quest’ultima, nascerà, nel 1962, Nathaniel, il figlio che, quarant’anni dopo, ci regalerà lo stupendo My Architect, documentario capolavoro candidato anche all’Oscar con il quale andrà alla riscoperta delle opere e della vita di un padre che in realtà non conobbe mai.

***

Undicesimo Giorno: New Haven, CT

Crowford Manor – Paul Rudolph, 1962-66

Saranno paradossalmente Robert Venturi e Denise Scott Brown a collocare questo edificio nella storia dell’architettura, lo faranno sulle pagine del loro leggendario Learning From Las Vegas quando per spiegare i due concetti cardine del libro, la papera e il decorated shed, paragoneranno – impietosamente – il Crowford Manor di Rudolph alla loro Guild House.

Inciso doveroso: per Venturi e Brown l’architettura che negli anni ’60 si confronta con l’epoca consumistica – o per dirla con le loro parole architettura commerciale dello sprawl urbano – si può riassumere in due tipologie antitetiche, il decorated shed ovvero un edificio che ricorre ad una decorazione superficiale e l’anatra che al contrario diventa essa stessa una decorazione, come il simpatico edificio con questa forma che si trova appunto a Long Island.

Ecco dunque che diventa interessante – consentitecelo – parlare del Crowford Manor ricorrendo proprio alle parole di Venturi e Brown anche perché l’invettiva rivoltagli sulle pagine del loro libro – ancorché brillante e profetica – segnò l’inizio della fine del successo di Rudolph che da quel momento in poi sarà sostanzialmente ignorato dalla storiografia. Una frattura insanabile anche a livello personale tanto che Robert A.M. Stern, ex dean di Yale, raccontò di aver dovuto addirittura placcare Denise Scott Brown che durante una serata di gala si era letteralmente lanciata su Rudolph cercando di colpirlo con un bicchiere. Il motivo? Proprio il Crowford Manor.

Ebbene ecco ciò che i due scrissero “Al contrario della nostra Guild House si tratta inequivocabilmente di una torre che svetta verso il cielo, eccezionale nel suo mondo moderno da Ville Radieuse” e ancora “La Guild House è decorata, Crowford Manor no […] e per questo qualunque tipo di ironia o di retorica sono impensabili” quindi i due chiariscono la differenza tra il loro edificio decorato (la Guild House appunto) e quello di Rudolph “Le insegne sono simboli espliciti e, specialmente le grandi insegne commerciali, sono assolutamente incompatibili con architetture come il Crowford Manor” per poi infine concludere con arguzia “È tutta quella banalità a rendere la Guild House noiosa? Sono i drammatici balconi a rendere il Crowford Manor interessante? Non è forse proprio il contrario? […] Il Crowford Manor è brutto e ordinario mentre appare eroico e originale. Lo critichiamo per la sua attuale irrilevanza […] Quando l’architettura moderna ha rifiutato l’eclettismo ha promosso l’espressionismo. Per colmo d’ironia, l’architettura moderna di oggi rigettando il frivolo ornamento ha distorto l’intero edificio trasformandolo in un unico, grande, ornamento“.

Il giudizio su Rudolph è dunque implacabile, durissimo e probabilmente ingeneroso ma rilette oggi queste parole sono ancora illuminanti e di certo ci fanno capire la portata rivoluzionaria, allora, delle teorie di Venturi e Brown. Ma a dispetto di tutto Crowford Manor è ancora lì con il suo eroico fascino, forse un po’ manierista ma senz’altro indiscutibile e probabilmente oggi – ironia dell’ironia – la sua personalità così autoreferenziale lo rende molto meno ordinario di un edifico decorato. Del resto, come ci ha dimostrato Foucault, tutto oscilla, persino il giudizio storico.

***

Decimo Giorno: Philadelphia, PA

Richards Medical Research Laboratories – Louis Kahn, 1957-61

Le mitiche otto università che compongono l’Ivy League sono luoghi difficili da immaginare, per certi aspetti sono l’America per noi più cinematografica e ciascun campus è fatto a modo suo. Ci sono quelli all’inglese come Princeton, Harvard e in parte Yale, quelli immersi nel verde come Cornell e infine quelli fatti a mo’ di cittadella universitaria (ai quali peraltro si ispirò Piacentini nel 1933) e cioè Brown, Dartmouth e Columbia. Poi, diversa da tutte, c’è la Penn University. Philadelphia, zona discretamente centrale; uscendo da uno svincolo ci si trova proiettati in questa città nella città. Si badi bene non cittadella ma proprio una città. Edifici di undici o dodici piani, ospedali enormi, strade brulicanti di traffico e tunnel di vetro che le sovrastano: un’affascinante, stordente, giungla urbana. Qui, dubitando delle indicazioni del navigatore, ci inerpichiamo per un sentiero pedonale dietro enormi palazzi, ed ecco, tra gli alberi, apparirci i Laboratori Richards.

Anche se nient’affatto imponente – almeno rispetto a ciò che li circonda – si percepisce immediatamente che ciò che abbiamo di fronte non è un edificio come gli altri. Sembra un’abbazia difesa da quattro torrioni. Davanti a noi una cortina di mattoni senza nemmeno una finestra: ci troviamo sul lato posteriore, per certi versi il più affascinante. Tre corpi indipendenti che ospitano i vari laboratori (diventeranno poi cinque in seguito, sempre su progetto di Kahn) e uno – quello posteriore appunto – completamente chiuso nel quale sono alloggiati i vari macchinari. I laboratori, al contrario, hanno grandi finestre orizzontali quasi del tutto prive di infisso e una torre in mattoni al centro di ciascun lato nella quale trovano posto scale, ascensori e impianti che liberano così lo spazio interno rendendolo assolutamente flessibile. Descritto così sembra un edificio di rara complessità, nella realtà è invece tutto il contrario, stupisce anzi la chiarezza con cui le funzioni vengono diversificate trovando ognuna posto in ciascun volume tanto che, si narra, Eero Saarinen chiese al suo amico “Lou, lo consideri un successo architettonico o un successo strutturale?” e immediatamente la risposta di Kahn “Che domande! Struttura ed edificio non possono essere separate, una evolve con l’altra“.

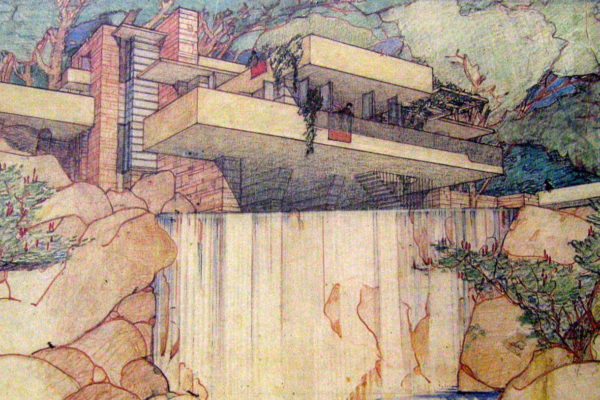

Il rimando, impossibile non pensarci, è al compianto Larkin Building di Frank Lloyd Wright a Buffalo (ne abbiamo accennato nel reportage dello scorso anno qui) di cui ritroviamo tutta la massiccia imponenza; del resto lo stesso Kahn non nascose mai l’ammirazione, specialmente per i primi lavori, del maestro di Taliesin e il Larkin in particolare rivoluzionò il concetto di spazio in un luogo di lavoro.

Fu quest’opera, più che il precedente Yale Art Museum, a consacrare per la prima volta Kahn un grande architetto, addirittura la fama ne precedette il completamento, dato che già nel 1961, il plastico dei Richards Medical Research Laboratory fu esposto al MoMa in una sorta di “personale” voluta da Philip Johnson in persona per raccontare questo innovativo edificio. Kahn morirà meno di quindici anni più tardi, ma in quel breve tempo ci consegnerà dei veri e propri capolavori, d’altronde come disse Jonas Salk, suo grande amico, nella toccate commemorazione funebre: “Per cinque decenni egli ha preparato se stesso – e ha fatto in due – quello che altri desidererebbero fare in cinque“.

***

Nono Giorno: Philadelphia, PA

Guild House – Robert Venturi, 1960-63

Se Rudolph aveva dato una sua personalissima visione della modernità mentre Kahn l’aveva superata attraverso la storia, be’ allora Robert Venturi stravolge completamente le regole.

Contemporaneo e non successivo agli altri, si badi bene, Venturi riesce, attraverso quella che in altri tempi avremmo definito trattatistica, a creare un nuovo approccio all’architettura, anzi un vero e proprio stile. Anche lui – e non può essere un caso – aveva soggiornato all’Accademia Americana di Roma, è proprio là, sul Gianicolo, che inizia a teorizzarla con i suoi due libri Complexity and Contradiction in Architecture e Learning from Las Vegas che, due pietre miliari.

Il resto lo fa poi la capacità di considerare l’ordinarietà del quotidiano una fenomenologia da indagare e celebrare in modo per nulla diverso a quanto faceva anche l’arte. Se Rudolph era una sorta di Pollock e Kahn – come abbiamo già visto – assomigliava a Rothko allora Venturi doveva essere l’Andy Warhol dell’architettura.

Dalla teoria quindi alla pratica e la prima occasione utile si presentò all’inizio del 1960, quando arrivò l’incarico di progettare un edificio residenziale per una comunità di anziani.

Ora avete presente quando Andy Warhol, seguendo la lezione di Duchamp, decise di trasformare in arte il barattolo della zuppa Campbell, quella che potete trovare in tutti i supermercati d’America? Ecco, con la Guild House, Venturi fece qualcosa di molto simile.

Una campionario di citazioni prese dall’architettura quotidiana, elementi sommati non come denuncia snob di una degenerazione bensì come profonda e lucida analisi di un’epoca. Per certi versi poi questo edificio fu anche l’equivalente architettonico dello sfogo fantozziano dopo la Corazzata Kotimkin, per la prima volta un progetto osava mettere in dubbio i dogmi della modernità: sperimentava la decorazione, il colore, sceglieva elementi dell’architettura quotidiana e si permetteva il lusso di un’ironia dissacratoria…l’insegna ad esempio o l’antenna dipinta d’oro (oggi rimossa) che aveva, udite udite, un’unica funzione decorativa..quasi fosse un simbolo di una nuova religione televisiva particolarmente apprezzata dagli anziani. Capite bene che più che un edificio la Guild House era dunque una profezia. Una profezia di cui solo oggi comprendiamo la lucidità.

***

Ottavo Giorno: New Haven, CT

Yale Center For British Arts – Louis Kahn, 1969-77

Quasi vent’anni dopo la sua prima grande opera, la Yale Art Gallery, Louis Kahn venne incaricato di progettare lì di fronte, sull’altro lato di Chapel Street, il Center of British Art. Nel mezzo una carriera come poche altre.

Anche stavolta l’Università chiedeva un museo e una biblioteca per gli studi scientifici, se ci fermassimo a questo, nulla di straordinario, se poi lo descrivessimo sarebbe forse anche più banale. Un parallelepipedo grande quanto l’intero isolato, un struttura in cemento armato a telaio, una griglia strutturale simmetrica, due corti a tutt’altezza una delle quali ospita anche la scala che collega i vari piani. Tutto qui. Poi però c’è il resto è quello fa tutta la differenza del mondo.

La sensazione, una volta varcatone l’ingresso che -come molte altre volte per Kahn- non si trova al centro bensì all’angolo con High Street, è quella di essere trasportati in un antico palazzo nobiliare dell’Inghilterra tardo settecentesca. Non si tratta ovviamente di un’architettura antica, tutt’altro, eppure ci troviamo senza dubbio in un edificio capace non di riprodurre quanto piuttosto di rievocarne l’atmosfera. L’aspirazione di Kahn, quella di un’architettura senza tempo, moderna, modernissima, ma al tempo stesso classica e antica sembra totalmente raggiunta quando ci si addentra in questi ambienti. L’austerità del cemento armato dialoga perfettamente con il calore dei rivestimenti in legno creando una dissonanza così armonica da sembrare come fosse li da secoli. Persino la disposizione dei quadri sulle pareti, talvolta esposti a diversi metri da terra, ci racconta di citazioni del passato che tuttavia non sconfinano mai nel manierismo e anzi sono capaci di far compiere alla modernità un balzo in avanti. I lucernari -un espediente sempre molto usato da Kahn- che qui costituiscono l’intera copertura fanno il resto inondando gli ambianti con una luce semplicemente perfetta: mai diretta ma sempre attentamente, anche ai piani inferiori, tale che le opere ne vengono esaltate.

Un edificio severo e ancora una volta monumentale non solo capace di rievocare il ruolo della cultura inglese ma anche e soprattutto di nobilitare quella americana, almeno in architettura, regalandole un passato.

***

Settimo Giorno: New Haven, CT

A&A Building at Yale University – Paul Rudolph, 1958-63

Consacrazione e al tempo stesso dannazione. Questo edificio, il più importante costruito da Rudolph nella sua carriera, rappresenta l’apice e contemporaneamente la rovina del suo autore. Un caso pressoché unico.

Gropius aveva progettato il Bauhaus, Mies la Crown Hall dell’IIT di Chicago e ovviamente Wright il suo Taliesin, ora anche Rudolph entrava in quella ristrettissima cerchia di grandi nomi che avevano progettato famose scuole di architettura. Eravamo al volgere degli anni Cinquanta e Paul Rudolph era senza ombra di dubbio l’astro nascente del periodo. Sembrò dunque naturale che Yale, la sua Yale, lo incaricasse di realizzare la nuova facoltà di architettura che fino ad allora aveva trovato – provvisoriamente – ospitalità dall’altra parte della strada, nella recentissima Art Gallery di Louis Kahn.

Il progetto è sorprendente, un edificio massiccio, monolitico e caratterizzato del celeberrimo cemento faccia a vista il cui trattamento superficiale striato diventerà una vera e propria moda di quegli anni, persino dalle nostre parti. I torrioni a tutt’altezza, i percorsi vetrati a ponte che li uniscono, lo sfasamento dei piani: tutto qui sembra tendere all’immaginario organicista piuttosto che a quello moderno, eppure, a ben vedere, siamo andati persino oltre questa dicotomia sfociando in un’espressionismo che sembra ricordare il non finito michelangiolesco.

Un successo clamoroso ma effimero. Di lì a poco la lucente stella di Rudolph si appannò, forse per via del famigerato litigio con l’amato Philip Johnson -allora influentissimo- oppure semplicemente perché i tempi cambiarono troppo rapidamente da lasciarlo indietro; fatto sta che alla fine di quel decennio, le rivolte studentesche individuarono in Rudolph, e nel A&A Building, il simbolo dell’establishment da spodestare. Dapprima lo occuparono – bivaccarono per settimane nella grande lobby dove mortificarono la grande statua della Minerva (un omaggio a Wright e alle statue della Nike che il genio di Taliesin spesso inseriva nei suoi edifici), poi ne imbrattarono i muri con scritte sprezzanti e offensive e infine ne chiesero la demolizione. Fino alla notte del 14 giugno 1969, quando un incendio lo devastò distruggendone completamente gli interni. Non fu mai chiarito se si trattasse davvero di un atto doloso, fatto sta che Rudolph ne rimarrà profondamente ferito e, malgrado tutto, non si riprenderà mai del tutto dal dolore. Lavorò ancora certo, talvolta con risultati pregevoli, ma è come se quella sera la sua ascesa si fosse irrimediabilmente interrotta. del resto ancora oggi la sua figura è controversa: un manierista per alcuni, un reazionario esibizionista per altri eppure, è evidente, non lo si può liquidare, o peggio omettere, dalla storia dell’architettura. Deve esserci e, come il suo edificio qui a Yale, dovrebbe essere raccontato proprio accanto a Louis Kahn. A proposito, oggi l’A&A Building è stato finalmente ribattezzato Paul Rudolph Hall ed è un luogo amatissimo dagli studenti.

***

Sesto Giorno: New Haven, CT

Yale Art Gallery – Louis Kahn, 1951-53

Il principio di tutto. Certamente il primo progetto di una certa importanza per Louis Kahn che allora era pressoché sconosciuto. Certo era già professore a Yale, lo aveva chiamato lì nel ‘47 George Howe, ma il suo successo più grande fino a quel momento era stato il Rome Prize che nel ‘50 gli aveva consentito di trasferirsi nella Capitale ospite dell’American Accademy. Fu proprio lì, nella splendida sede di McKim, Mead e White sul Gianicolo, che ricevette l’incarico per l’ampliamento della Yale Art Gallery.

Non a caso c’è tanta Roma in questo progetto, sarà sempre così per Kahn in effetti. In questo caso già la “facciata” diventa un’omaggio alle antiche rovine con il suo fronte pieno in mattoni ritmato esclusivamente dai marcapiano che ne svelano la struttura: un’analogia raffinatissima e colta per interpretare in modo personalissimo la modernità ma allo stesso tempo porsi in continuità con l’edificio esistente.

I volumi poi si sono semplificati fino ad assomigliare a forme pure. A questo proposito è molto interessante fare un confronto con quanto, in quegli stessi anni, accadeva nell’arte soprattutto se pensiamo alle opere degli americani Rothko e Motherwell che Kahn conosceva e frequentava. Insomma ricondurre la poetica ad una geometria assoluta, senza tempo fatta di prismi, cilindri e triangoli era un sentimento diffuso. Ecco proprio i triangoli hanno un ruolo centrale nella Yale Art Gallery: ha questa forma la copertura “monolitica” delle scale ma soprattutto i sorprendenti soffitti delle sale espositive. Sarebbe ora interessante spendere due parole anche su come si arrivò a questi soffitti che, come le volte a cassettoni romane, sono l’elemento qualificante dello spazio del museo per i quali non poco merito ebbe una donna. Anne Tyng, la più talentosa delle sue assistenti ma anche qualcosa di più (la prima di una lunga serie, per chi ha visto lo splendido My Architect) aveva collaborato con Buckminster Fuller all’allestimento di una delle sue prime strutture geodetiche proprio a Yale apprendendone le qualità geometriche. Sarà lei a convincere Kahn che poi trasformerà il disegno in un piastra di cemento armato con delle cavità a forma di piramide in cui saranno alloggiati gli impianti e l’illuminazione. Un capolavoro, persino Mies a Berlino riproporrà un soffitto simile per impreziosire lo spazio della sua Neue Nationalgalerie. La modernità che guarda all’antico, ancora una volta.

***

Quinto Giorno: New Haven, CT

Temple Street Parking Garage – Paul Rudolph, 1958-63

Altre quattrocento miglia e siamo a New Haven in Connecticut o forse potremmo pure dire alla Yale University, in un certo senso il vero centro di questa nuova era per l’architettura americana; se da qua infatti sono usciti molti dei Presidenti di questo paese – di solito contestualmente appartenenti alla più misteriosa confraternita locale, la fantomatica Skull and Bones – qua ha anche inizio l’architettura americana del dopoguerra.

Al tempo il preside della facoltà di architettura era proprio Paul Rudolph che nel breve arco di un decennio lascerà un segno indelebile nella storia, a Yale e in tutta New Haven. A dimostrarcelo, più di ogni altra cosa, il sorprendente parcheggio di Temple Street. Avete letto bene, non un monumento ne una biblioteca ma un parcheggio multipiano, probabilmente il parcheggio multipiano più bello mai realizzato.

Il caldo sole di un tramonto autunnale è indubbiamente il miglior momento per apprezzare questa struttura e per goderne la forza espressiva. Ancora poco noto al grande pubblico nel 1958, Rudolph si trova ad affrontare questo incarico inconsueto che gli offre un’occasione unica: un’anti-architettura ideale da poter essere caratterizzata esclusivamente con la sua struttura. Come se si trovasse a fare i conti con delle formidabili rovine romane decide per un’opera muscolare ed espressiva quasi si trattasse di una scultura, evocazione di un corpo michelangiolesco. Un semplice parcheggio si trasforma così nell’architettura manifesto di Rudolph che ha qui posto le basi per il superamento di una modernità severa, funzionale ed inequivocabilmente razionale alla quale ne preferisce una emotiva, manierista e orgogliosamente autoreferenziale. La critica ne decreterà presto la sconfitta eppure il gesto di Rudolph appare ancora oggi dirompente e necessario seppur drammaticamente eroico. Unico.

***

Quarto Giorno: Exeter, NH

Phillips Exeter Academy Library – Louis Kahn, 1965-72

Dopo oltre seicento miglia di viaggio, Exeter, una sonnolenta cittadina immersa nei rosseggianti boschi che solo l’autunno del New Hampshire sa regalare. Là, in un prato ovviamente ricoperto di foglie lungo Front Street, ci appare il possente edificio in mattoni rossi della biblioteca. Poche architetture in tutto il continente valgono ciò che abbiamo di fronte. Potrebbe essere lì da sempre, come un’abbazia nella campagna inglese, e invece è la costruzione più recente della zona; basta questo per comprendere la portata rivoluzionaria dell’opera di Kahn: lui si confrontava con la storia non con il 1965.

Questo tipo di edifici sono concepiti abitualmente come un grande ambiente unico molto luminoso e affollato da lettori silenziosi, l’approccio di Kahn fu invece opposto e quasi filosofico visto che scaturì, non solo da una riflessione sulla funzione, ma anche e soprattutto sul significato stesso di una biblioteca. Per lui si trattava di un luogo sacro in cui i libri erano reliquie, ed era questo ciò che l’edificio avrebbe dovuto rispecchiare. Un tale presa di coscienza precedette poi un’altra constatazione decisiva che Kahn riuscì a riassumere con una frase semplicemente poetica “una persona con un libro in mano va sempre verso la luce, una libreria inizia con questo”.

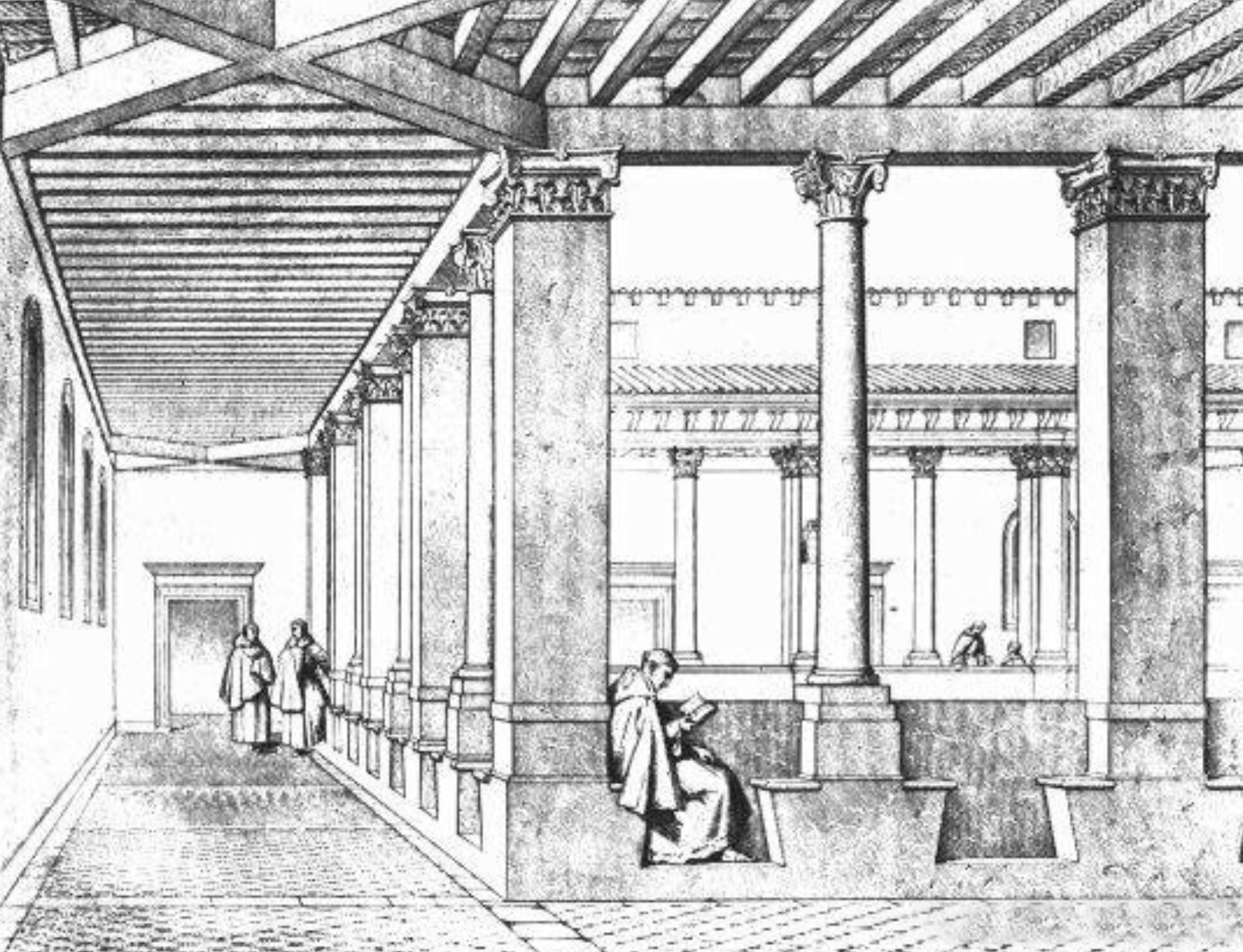

La sacralità e la luce avrebbero dunque guidato il suo lavoro. Se per il primo aspetto fu inevitabilmente Boullèe l’ispirazione per il secondo Kahn si ricordò di un’immagine che lo aveva colpito durante i suoi studi romani: un disegno di Paul Letarouilly del 1853 tratto da Edifices de Rome Moderne in cui era raffigurato il Chiostro del Bramante con un monaco intento a leggere sugli stretti sedili che corrono lungo tutto il perimetro. La sua biblioteca sarebbe stata il frutto di queste suggestioni. Uno scrigno nel quale i libri sarebbero stati custoditi al centro dell’edificio e una sala di lettura sul perimetro tutto intorno in cui i tavoli singoli – perché per Kahn leggere è un’azione individuale, quasi monastica – avrebbero trovato posto in corrispondenza di ciascuna finestra.

Una rivoluzione copernicana non solo e non tanto dal punto di vista formale ma soprattutto per quanto riguarda l’approccio: l’architettura non soltanto deve rispondere ad una funzione ma essere un simbolo, un monumento per la gente. Ecco entrando in questo edificio tutto questo è ancora più chiaro oggi, in un’epoca in cui possiamo forse fare a meno di una biblioteca come luogo ma non di monumenti.

***

Terzo Giorno: South Dartmouth, RI

Southeastern Massachusetts Technological Institute – P. Rudolph, 1963-72

Andare oltre il moderno, questo era ciò che Rudolph inseguiva e se questo prescriveva di progettare grandi edifici isolati nel verde, be’ allora Rudolph cercava un’altra via, un approccio diametralmente opposto. Ecco il SMTI è soprattutto questo, il frutto di una visone ostinatamente in direzione contraria ed eroicamente fuori dalla propria epoca. Ecco, sarà per questo motivo che il riferimento al quale Rudolph guardò per il progetto complessivo di questo campus va ricercato nell’opera di Camillo Sitte, il teorico austriaco che alla fine dell’Ottocento metteva in guardia dai rischi degli spazi smisurati e che raccomandava anzi di circoscriverli il più possibile delimitandoli. Rudolph applicò qui la lezione decidendo di concepire un campus secluso, quasi un’enorme piazza attorno alla quale disporre tutte le facoltà.

Fu così che immaginò questa università e per farlo decise di trarre spunto da altri esempi ma ovviamente del passato: Frank Lloyd Wright ovviamente, l’immancabile eroe di ogni architetto americano, con il suo Florida Southern College ma anche la University of Virginia progettata niente meno che da Thomas Jefferson, il Presidente Thomas Jefferson. E visto che la sua idea progettuale era sostanzialmente quella di un’immensa piazza aggiunse ai riferimenti anche l’Italia, da sempre fonte di suggestioni per lui, e in particolare piazza San Marco a Venezia. Questo lo sappiamo con certezza da una cartolina che lo stesso architetto inviò nel 1964 ai membri della commissione che si occupava di supervisionare il progetto, una cartolina da Venezia appunto nella quale Rudolph scriveva che sarebbe stato necessario “un campanile di 450 piedi d’altezza per equilibrare uno spazio tanto vasto”. Così sarà, il campus avrà il suo elemento verticale, il perno attorno al quale tutti gli edifici si sarebbero saldati, e attorno al quale costruire uno spazio dinamico, per certi aspetti barocco, ma indubbiamente antimoderno.

***

Secondo Giorno: Boston, MA

Blue Cross Building – Paul Rudolph, 1957-60

La capitale del Massachusetts fu l’epicentro per l’architettura americana dei primissimi anni del dopoguerra e non poteva essere altrimenti se pensiamo che la facoltà di architettura della mitica Graduate School of Design di Harvard era diretta da Walter Gropius, l’inventore del Bauhaus. A lui si unirà poi anche Josep Sert, uno spagnolo che aveva a lungo lavorato con Le Corbusier e che, dopo un anno come visiting a Yale – particolare questo che dovremo tenere a mente nel proseguo del nostro viaggio – verrà chiamato nel 1953 prima a collaborare e quindi nominato Dean della scuola di design. Sarà con lui che per la prima volta verrà messo in discussione, in particolare in ambito urbanistico, l’approccio modernista senza che tuttavia questo si traducesse in un’architettura dichiaratamente di rottura.

Fu proprio qui, in quello che sembrava dunque un fedele avamposto del modernismo, che fece irruzione un progettista in quegli anni considerato tra i più promettenti, tale Paul Rudolph.

Talentuosissimo e giovane, taciturno ma sopratutto insofferente ai dogmi che il modernismo imponeva agli architetti, Rudolph era determinato a cercare una sua via per esprimere la propria – dirompente – personalità e mettere così in crisi quel rigido approccio utilitaristico alla progettazione. Il suo primo, significativo, attaccò all’establishment bostoniano lo sferrò sul finire degli anni Cinquanta attraverso un edificio tutto sommato modesto, il Blue Cross Building.

Solo tredici piani nel cuore di Downtown per un grattacielo solo in apparenza banale che invece teorizza, in nuce, il suo singolarissimo contributo alla storia dell’architettura, un contributo che oltretutto molto deve anche all’Italia. Si perchè Rudolph si era ispirato dichiaratamente alla recentissima Torre Velasca di Milano per il cui progetto i BBPR avevano deciso esplorare un linguaggio molto distante da quello del monotono Curtain Wall, per dirla come Scully.

Il giovane americano aveva conosciuto personalmente il gruppo dei tre milanesi che nel 1952 avevano realizzato a New York il mitico negozio Olivetti di 5th Avenue, indubbiamente lo store più ammirato di tutta la città.

Oltretutto il Blue Cross Building, seppur quasi contemporaneo del Seagram di Mies – forse il grattacielo moderno più famoso di sempre – sembra invece discostarsene e guardare con maggiore interesse all’esempio italiano per un rinnovato interesse verso una sorta di espressionismo. È singolare a questo proposito osservare come, la scelta di collocare tutti gli impianti in facciata alloggiandoli all’interno dei montanti che ne articolano la superficie, sia una soluzione sostanzialmente analoga a quella che Albini e Helg adottarono per La Rinascente di piazza Fiume a Roma. Insomma un’edificio antimoderno e per certi versi anche antiamericano che – ironia della sorte – nel 2007 ha rischiato di essere demolito per far posto ad un nuovo grattacielo di Renzo Piano. È andata bene così.

***

Primo Giorno

Prologo:

Il New England

All’alba degli anni Cinquanta l’architettura americana aveva finalmente raggiunto la sintesi formale di un linguaggio originale e sostanzialmente identificabile con l’International Style. Una semplificazione naturalmente, ma l’acciaio, il vetro e il mitico Courtain Wall erano diventati gli indiscussi archetipi della modernità. Certo c’era ancora Wright, il pioniere del Midwest, ma lui era un caso a parte, un genio eroico, isolato e inimitabile; il modernismo invece aveva creato un vera e propria scuola autenticamente americana ma, non a caso, teorizzata da un europeo: Mies van der Rohe.

Fu una vera e proprio epopea, la trasparenza e il minimalismo apparivano il linguaggio ideale per rappresentare una nuova era che voleva lasciarsi alle spalle, anche nell’architettura, il recente passato di un mondo finito ad un passo dal baratro.

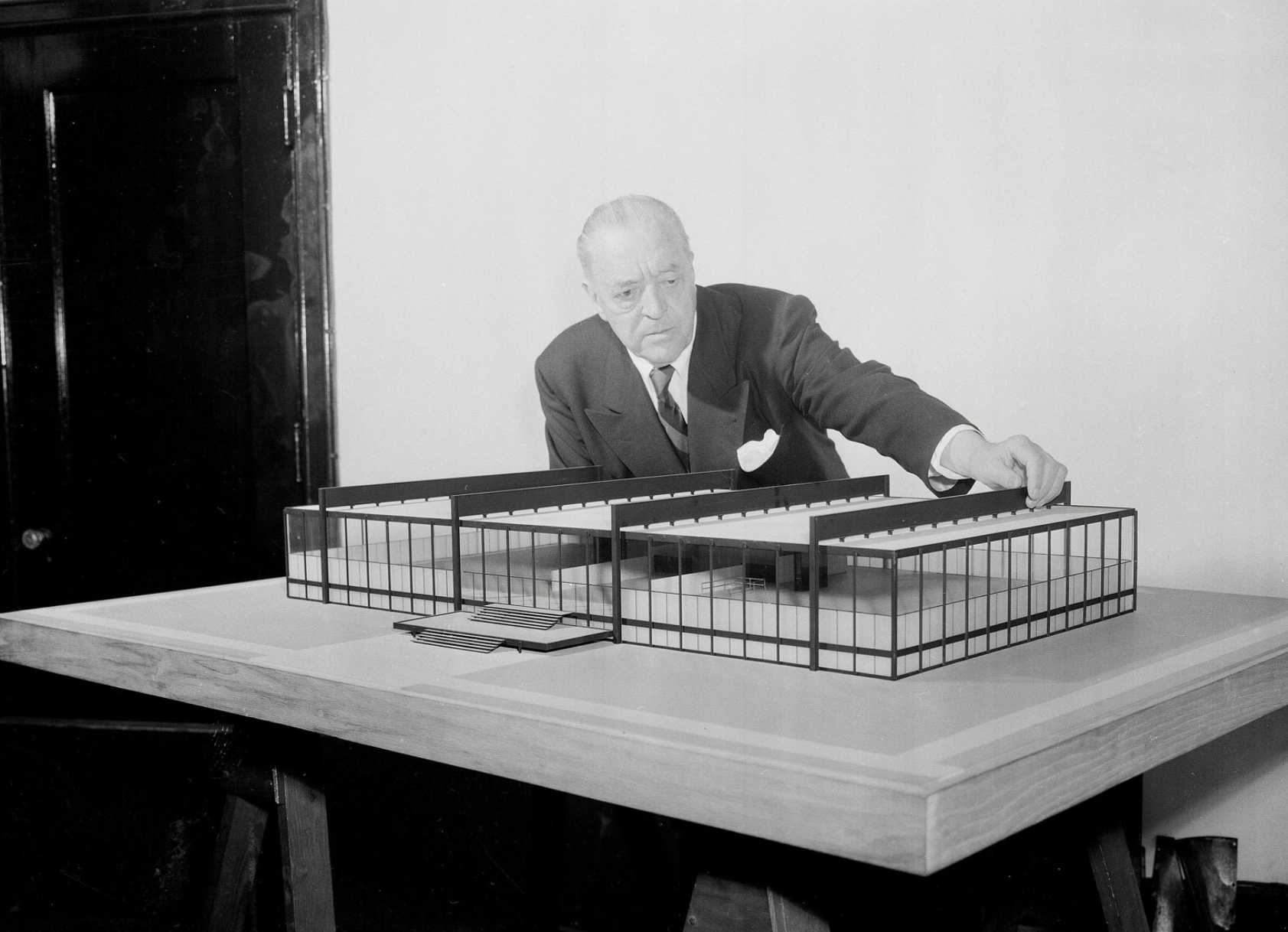

Ludwig Mies van der Rohe con il plastico della sia Crown Hall all’IIT di Chicago

“Less is More” sembrava una formula matematica applicabile a tutto e reiterabile all’infinito..peccato che non tutti i seguaci avessero il talento del maestro e la cosa evidentemente sfuggì ben presto di mano se nel 1959 Vincent Scully pubblicò un articolo su Architectural Forum dal titolo The Monotonous Curtain Wall certificandone, di fatto, la crisi. L’alternativa, dai detrattori bollata subito come reazionaria, arrivò di lì a poco ed ebbe come epicentro proprio il New England che assestò un colpo definitivo alla supremazia architettonica di Chicago e del Midwest. Ognuno a modo suo Louis Kahn, Paul Rudolph e Robert Venturi, furono gli artefici di una riscoperta del passato curiosamente iniziata per tutti e tre in Italia.

Louis Kahn, schizzo di Piazza del Campo a Siena (1951)

Il New England del resto è sempre stato l’autentico cuore pulsante della cultura americana che da queste coste irrora il resto del paese. Una supremazia indiscussa e primigenia che iniziò, guarda caso, con uno sbarco. Non Colombo, lui quassù non mise mai piede, ma quello – molto tempo dopo – di una manica di perseguitati religiosi in fuga a bordo della Mayflower, che ripararono proprio su queste coste. I Padri Pellegrini, ovvero una sparuta comunità con un’organizzazione nemmeno vagamente simile ai conquistatori anzi, talmente messi male che la maggior parte di loro non superò nemmeno l’inverno. I pochi sopravvissuti si sentirono dei veri e propri miracolati al punto che decisero di festeggiare questa cosa, eccovi così servito il Thanksgiving Day, quello del tacchino e dei pranzi in famiglia. Non erano qui che da qualche mese e già avevano messo a punto il più imprescindibile topos della tradizione americana.

La cosa più interessante per noi sono però le conseguenze di questo che possiamo considerare il vero, indiscutibile, atto fondativo dell’odierna America. Sì perché dai Padri Pellegrini in poi, passando dalla cancellazione della millenaria civiltà che li aveva preceduti, la nuova cultura è nata proprio qui…dove per qui si intende il New England. Qui è nato il Paese; una regione che si estende grossomodo da Philadelphia a Boston e ancora più su fino a Maine e Vermont, tra paesaggi mozzafiato fatti di scogliere e verdissimi boschi che ora, in autunno, si tingono di tutte le possibili gradazioni cromatiche dal rosso al giallo.

Ma al di là delle informazioni da National Geographic quello che interessa a noi è soprattutto l’architettura che da queste parti fa rima con Ivy League, ovvero la lega delle università più antiche, gloriose e influenti del paese. Qui, in un ideale triangolo formato dalla Pennsylvania University di Filadelfia, la mitica Harvard degli europei Gropius e Sert e soprattutto Yale con questo manipolo di geniali architetti, stavolta tutti americani, che inventò un’altra modernità. Ed è proprio alla scoperta delle loro opere che si articolerà questo reportage.